Floral Fasti·开发日志·一

5月13日时,诺贝尔文学奖获得者爱丽丝·门罗过世。

5月4号发出第一版demo时,正好在结尾处引用了门罗。

其实我也没有什么值得围绕着门罗说的东西。而且说了还可能会被批评为蹭热度、消费过世大师什么的。

权当是一个写log的契机,就不深入说了。

那么来说一说为什么要素之一是Lolita Fashion吧。

答案很简单,2012年可能最亚也最安全的服装风格也就只有Lo了。而且2012年的二刺猿也是张口闭口“哥特萝莉女朋友”的,感谢五更琉璃。

2012年的广义地雷系 :

当年当然没有地雷系。

不过其实这种风格也并不是近几年才出现的。实际上我在微博看到“地雷”形容樱花妹这种粉色口罩眼妆发型的组合可以追溯到2016年左右,其描述和序章说的差不多。大意是:“涩谷出现的这种女人千万不能交往,像是踩了地雷一样”。

现在中文互联网或许有人会科普地雷女和地雷系不一样。而日语中,这种打扮从从形似到神髓一共三档,分别是ぴえん系→量産系→地雷系。

我当然分得清,但是剧中人不一定。

正好提到了,在开发日志里叠个甲:剧中人物观点与所属知识均出于其自身世界观与经历,和作者本人无关。作者不赞同任何角色的任何观点,也不对任何科普负责。

2012年的汉服 :

三坑之一肯定是有汉服,或者说汉服复兴运动的。但是2012年汉服圈怎么样吵得不可开交。争夺的是定义权与话语权:“凭什么按照你说的才是汉服?”

之后可以陷入我说你“以倭代华”、你说我“形制毫无考究”、他说你“影楼戏服”、你说他“丑”的永恒巴托血战中。

背后当然都是生意。

这方面可能研究比较深的和服爱好者会看的明白一点。本身民族服饰现代化的形制问题就是要吵很久的,最后活下来的是1.官家想要的2.群众觉得好看的。等到形制吵完了,开始吵织、裁、染、柄(纹)、绣、印,才算是产业成熟。(我毫不怀疑我国纺织大学的实力,这一步肯定比日本布料仙人更强。)

其次,和服并不是一个民间行为。“和服”是作为西服、洋服的对词被创造出来的。怎么样的形制规范是日本国家定的,不仅包括礼服,也包括夏祭浴衣等。Suprise!

我也曾经思考过我应该对汉服复兴运动持有一个什么样的观点。

汉民族确实在现代化以前隔了一个清朝。所以或许应该追溯明制?

然而我很早就看过沈从文的《中国古代服饰研究》,因为我初中时候就是轩辕剑系列粉丝了。书里提到明制的女装不可或缺的部分包括了“霞帔”(写的时候未经查证,记忆里是这样,不对这句话负责),但是我确实没怎么见过带“霞帔”的设计,毕竟,显老。

那是不是就应该进行一个扬弃,进行一个现代化的改进呢?(这本来就是应该的,现代纺织和材料技术不是白进步的)。

那最后又会陷入扯皮之中。

2012年,还是不要设定汉服爱好者妹子了吧。(实际上第二卷就出现了。)

2012年的学生服 :

通称“制服坑”,三坑之一。

这个在中国被性化得太严重了。一开始就out了,虽然很清纯。

但是就算我死了,钉在棺材里了,也要在墓里,用这腐朽的声带喊出:西式制服是异端,给我改回水手服Kora日本人!

2012年的哥特:

其实这个也是备选之一。足够亚,足够神秘学。而且明显区别在中国会等于街溜子的Punk。(日语中punk也是用来喊街溜子的,和英语原意有出入。)

除了“妈妈看见会极大可能打断一条腿”之外。

2012年其实就看了不少“哥特社群看着很凶,其实人都很好”的英文圈帖子。实际上如今互联网也会用哥特妹表示可爱的亚逼少女。欧美宅男的理想女朋友也经常被Sterotype的描述为“Weaboo哥特女孩”,统计学上来说,这种情况发生概率高达百分之85%(←AG统计学)。

可自行搜索推特英文漫画《哥特女孩和运动男孩》。

哥特萝莉在英文圈也被划到了哥特里。

但是哥特的范围还是窄了一点,很难把一个装傻卖呆的正常人好大姐角色设定成一个哥特。

同时我很怀疑2012年的武汉能不能凑出一桌哥特妹。(应该能吧)

2012年的Lo:

我第一次知道世界上有Lolita Fashion是高中时候,同时知道了Lo娘是能穿这个上学上班、具有强大精神和自我认同的物种。

震惊我。大城市就是厉害啊。

后来大学时为了写小说,学了不少黑化和小知识,见识了不少圈内事件。

比如那时候Lo装的日牌崇拜还是比较主流的。说牌子其实也就是AP、Baby之类的。原宿的Baby本店是永远的圣地。

比如国内有一家著名的山寨店,名字叫做○珀家。很看重正品的社群会比较不喜欢穿山的人。

比如,Lo界的幻之壹品《中村十字》。

比如,Lo圈的三大顶LO娘:美沙子、翠翠还有多屋来梦。

比如,穿lo要不要优雅,能不能穿lo挤公交之类的讨论。

比如,我大学时期,真的有微博上为了500块钱的lo装求○交的。

……

我其实也没多在意啦。直到2015年,大学毕业找不到工作的我出门学驾照的时候,有一个穿着lo装的女孩子和我侧身而过,走进了我家小区门。我家可是武汉远郊诶。

后来国产的设计品牌,比如Krad Lanrete国际上就还认可的(看过欧美Lo娘的试装)。

如今,lo也没有这么亚了。似乎主流了之后,走回了原本的生态位。

一切都像是夏日之后的积水潭,又像是混在雨中的眼泪。

为什么衣服很重要:

虽然从头到尾游戏内角色多则一套常服一套lo,少则只有一套衣服的立绘。但是怎么打扮在叙事中还是很重要的。

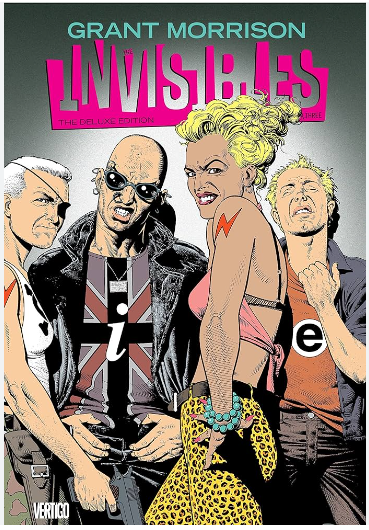

给了我很大影响的创作者格兰特·莫里森有一部神秘学漫画,叫做《无形会(The Invisibles)》。它正是序章提到的“波形时间”作品之一。

这部作品的内涵太多了,这里说不完,就简单说相关的部分吧。这也是美漫圈子很注明的故事:

莫里森原本是一个害羞的nerd型阿宅,也有很多神秘学魔法(主要是Chaos Magic)的实践。

但是此人其实挺唯物的,这里不表。

他剃了一个光头,然后创作了以自己为原型的人物,然后他让故事里的角色交了女朋友。他本人也是希望借此可以,get laid(原文)。然后现实中,他真交到了女朋友。

后来他本人也得了一种病,据说很难治愈。然后他在后续漫画中写了一个共存的提议(虽没有明写,但是应该是I-life)。之后他的病情果然好转了。

(本人仅转述,不认可任何封建迷信未经科学验证的事情)

在《无形会》舞台改到美国之后,所有人都开始穿得很潮。第三方解释书中的观点是:格兰特·莫里森认为,穿得酷和拯救世界是同样重要的事情。

——不是说这套很潮,只是随便示意一下。顺带我买的大合订本书留在武汉家里了,没办法自己翻。

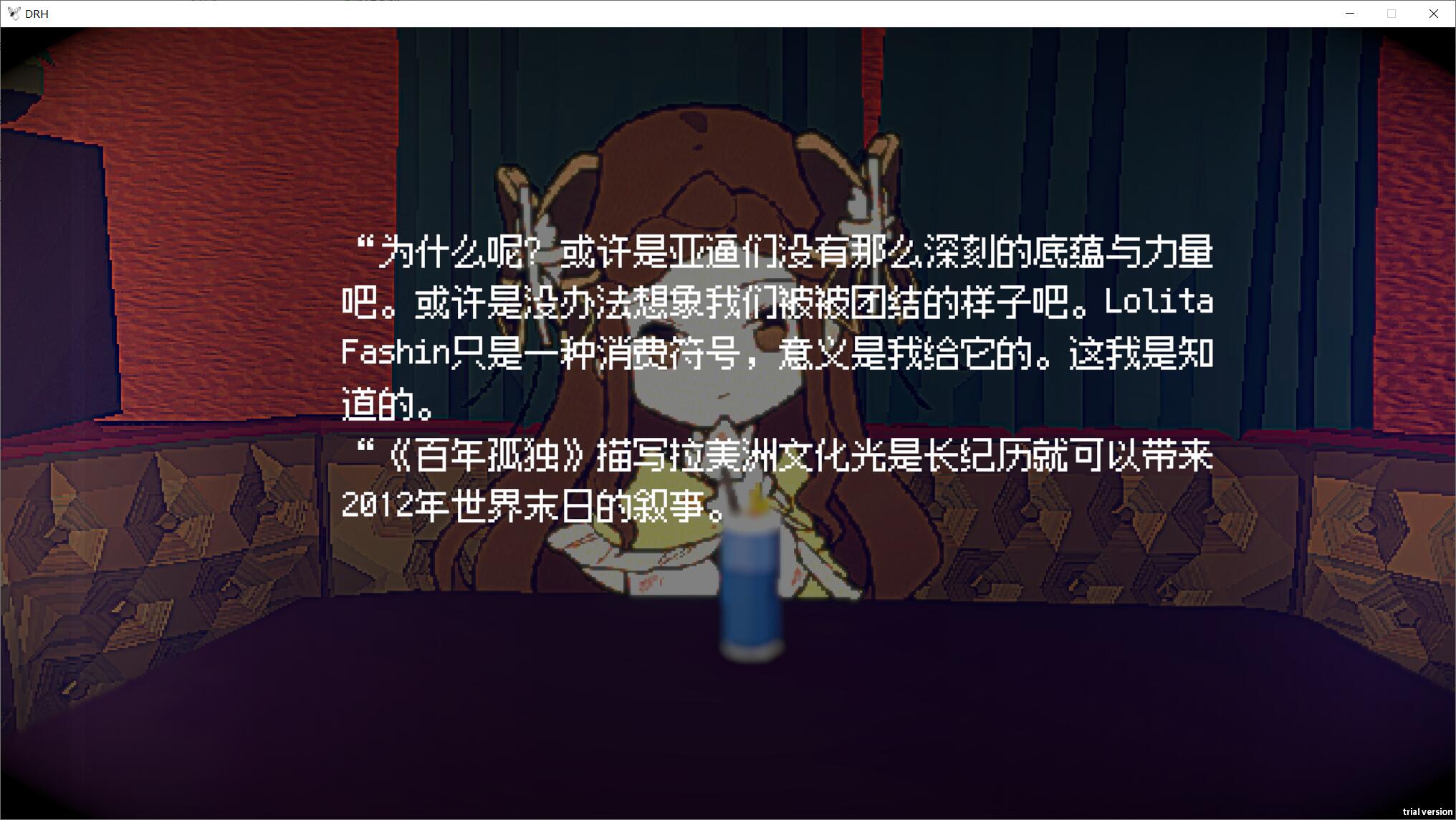

就像是故事里罗曼说的一样:

你自己给了它意义,它就能维持你自身。并不是齐泽克评John

Carpenter's They Live那种资本主义。人一样可以给自己的背心、人字拖意义。闪耀着拯救世界,还是放下欲望地追求内心宁静,方法与本质是一样的。

下一集——武汉和神秘学,杀必死杀必死!(估计就下个月黄金树之影打通之后了!)